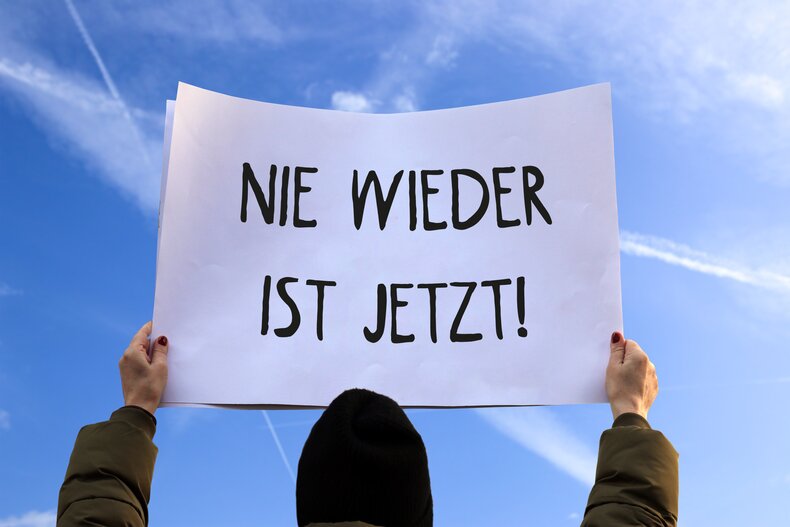

Dieser Tag dient nicht nur der Erinnerung an die verheerenden Auswirkungen dieser Gräueltaten, sondern ist auch ein Aufruf zum Handeln, der uns auffordert, dafür zu sorgen, dass sich solche Gräueltaten niemals wiederholen. Während wir diesen Gedenktag begehen, müssen wir uns mit den drängenden politischen Realitäten im heutigen Europa auseinandersetzen - insbesondere mit dem zunehmenden Nationalismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit -, die die Fortschritte beim Aufbau einer integrativen und toleranten Gesellschaft zu untergraben drohen.

Der Holocaust ist nach wie vor eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Menschheit und führt uns eindringlich vor Augen, wie tief die Menschheit sinken kann, wenn Hass, Vorurteile und Entmenschlichung ungehindert fortbestehen können. Die Brutalität des Naziregimes führte zur systematischen Ermordung von etwa sechs Millionen Juden und Millionen anderer Randgruppen, darunter Roma, Menschen mit Behinderungen, LGBTQ+-Personen, politische Dissidenten und Intellektuelle. Diese Opfer waren nicht einfach nur Zahlen - sie waren echte Menschen, jeder mit seinem eigenen Leben, seiner Familie und seiner Zukunft, die ihnen gestohlen wurde. „Hinter jeder Statistik steht ein Mensch, und es ist diese menschliche Dimension, die wir weiterführen müssen, wenn wir uns an sie erinnern und ihr Andenken ehren“, unterstreicht Ann Kathrin Linsenhoff.

Heute ist die Notwendigkeit, über den Holocaust und seine Lehren nachzudenken, dringender denn je. Die Welt ist zunehmend polarisiert. Wachsender Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus drohen die Fortschritte, die bei der Schaffung integrativerer Gesellschaften gemacht wurden, zunichte zu machen. In Europa und auch in Deutschland nehmen antisemitische Gewalt und Rhetorik zu, und es kommt immer häufiger zu Angriffen auf jüdische Einrichtungen und Personen.

Der Bundesverband der Recherche- und Informationszentren für Antisemitismus (RIAS) gab an, dass er im Jahr 2023 4.782 antisemitische Vorfälle verzeichnete, verglichen mit 2.616 im Jahr zuvor. Die Organisation sagte, dass die Vorfälle von antijüdischen Kommentaren bis hin zu Angriffen reichen. Von den Vorfällen, die RIAS im vergangenen Jahr dokumentierte, wurden sieben Fälle als „extreme Gewalt“ eingestuft, die Leben gefährdeten oder zu schweren Verletzungen führen konnten. Es gab 329 Fälle von gezielter Sachbeschädigung, 183 Drohungen und 4.060 Vorfälle von beleidigendem Verhalten.

Dieses politische Klima, in dem Hassreden und Extremismus mehr Raum zur Entfaltung erhalten, ist nicht nur ein Problem für Deutschland, sondern für den gesamten europäischen Kontinent. Überall auf der Welt beobachten wir einen Anstieg populistischer Bewegungen, die sich oft auf fremdenfeindliche Rhetorik und die Verurteilung von Minderheiten als Sündenböcke stützen. Dies bedroht nicht nur die Integrität des historischen Gedächtnisses, sondern untergräbt auch die Werte der Gleichheit, Toleranz und Menschenwürde, die für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich sind.

„Die Dringlichkeit dieses Augenblicks ist klar. Die Lehren aus dem Holocaust sind heute so aktuell wie nie zuvor. Die erste und vielleicht wichtigste Lektion ist, dass Hass und Intoleranz oft schleichend entstehen“, sagt Ann Kathrin Linsenhoff. Das NS-Regime begann nicht mit Massenvernichtungen, sondern mit der Marginalisierung und Ausgrenzung von Juden und anderen Gruppen durch diskriminierende Gesetze und gewalttätige Pogrome.

Diese frühen Phasen der Verfolgung legten den Grundstein für die nachfolgenden Gräuel. Diese Lektion sollte uns heute, wo wir die Zunahme von Hassreden, Diskriminierung und Angriffen gegen Minderheitengruppen auf der ganzen Welt beobachten, sehr zu denken geben. Die Geschichte lehrt uns, dass unkontrollierter Hass nicht statisch bleibt; er eskaliert, und wenn man ihm nicht entgegentritt, kann er zu Gewalt und Gräueltaten führen.

Der Holocaust ist auch eine düstere Erinnerung an die Zerbrechlichkeit der Demokratie, die wir alle täglich verteidigen müssen. „Doch die große Herausforderung kommt am 23. Februar, wenn wir den Weg Deutschlands für die nächsten Jahre wählen“, betont Ann Kathrin Linsenhoff. „In dem heutigen politischen Klima, in dem populistische und autoritäre Führer in vielen Teilen der Welt, auch in Europa, an Boden gewinnen, müssen wir wachsam bleiben, um die demokratischen Institutionen zu schützen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Angst und Spaltung die Werte der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, die das Fundament der modernen demokratischen Gesellschaft bilden, zerstören“, fügt sie hinzu.

Während wir den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust begehen, müssen wir uns fragen, was wir tun können, um sicherzustellen, dass sich solche Gräueltaten niemals wiederholen. Die Antwort liegt in Bildung, Wachsamkeit und Handeln. Sie liegt darin, dem Hass entgegenzutreten, wo immer er sich manifestiert, und für diejenigen einzutreten, die verletzlich sind. Sie liegt darin, dafür zu sorgen, dass die Lehren aus dem Holocaust nicht nur im Gedächtnis bleiben, sondern in unserem täglichen Leben umgesetzt werden.

In Deutschland bedeutet dies, dass wir den Kräften des Nationalismus und Extremismus, die uns zu spalten versuchen, eine Absage erteilen. Es bedeutet, solidarisch mit der jüdischen Gemeinschaft und allen Randgruppen zu sein. Es bedeutet, den Idealen der Demokratie, der Menschenwürde und der Gleichheit verpflichtet zu bleiben, die das Fundament einer friedlichen Gesellschaft bilden. Nur so können wir sicherstellen, dass sich die Schrecken der Vergangenheit nie wiederholen und wir eine Welt aufbauen, in der Hass und Gewalt der Geschichte angehören.

Herzlichst

Ihre